多くの人にとって高校入試は人生ではじめて訪れる大きな分かれ道です。高校生になることへの憧れもある一方で、いろいろな不安を感じている方もいらっしゃるかと思います。

そこで、新潟県統一模試会では、今まで高校入試に携わってきた経験を活かし、特に不安を感じている方が多いであろう「高校入試の対策って、まずは何からはじめればいいの?」といった疑問にお答えします。

高校入試対策ではじめにすべきことはずばり「高校入試の仕組みを知ること」と「自分の学力を知ること」です。高校入試の仕組みを知ることで志望校に合格するために必要な条件が分かってきますし、自分の学力を知ることで何を勉強すれば志望校合格へ近づけるかが見えてくるためです。

自分の学力については模試を受けていただければすぐに分かりますので、このページでは新潟県の公立高校入試についてご説明いたします。まずは入試の仕組みについてです。

新潟県の公立高校入試には、大きく分けて「一般選抜」、「特色化選抜」、「欠員補充のための二次募集」の3種類があります。以下にて、それぞれの仕組みをご説明いたします。

おそらく皆さんが入試と聞いて最初に思い浮かべるイメージと最も近いのはこの試験です。すべての公立高校で実施される選抜で、ほとんどの受験生はこの選抜を受けることになります。一般選抜には、すべての公立高校が共通で実施する学力検査と、一部の学校のみが実施する学校独自検査があります。

学力検査は国数英社理の5教科の試験で、すべての公立高校で実施されます。日頃の勉強に加えて、入試本番が近づいてきたら過去問や模擬問題を活用して、入試の出題形式を理解しておくと良いでしょう。また、学力検査当日は緊張しやすいので、当日の試験を落ち着いて解けるよう、事前に模試を受けて試験本番の雰囲気に慣れておくことをおすすめします。

○関連ページ 新潟県統一模試実施要項、受験対策問題集

一般選抜にプラスして行われる試験です。なお、全日制で学校独自検査を行っているのは新潟中央高校音楽科のみとなります。令和7年度入試で実施された学校独自検査は実技検査と面接で、どの試験を行うかは高校学科ごとに決まっています。事前に志望校の実施内容を確認して対策しましょう。

学校独自検査で行われる試験についてそれぞれご説明します。

| 筆答検査 | 令和4年度まで新潟高校と新潟南高校で実施されていましたが、令和5年度から廃止されました。 |

|---|---|

| 面接 | 個人面接または集団面接です。志望動機などを聞かれます。検査時間は10~30分です。 |

| 実技検査 | 新潟中央高校音楽科で実施。 |

学力検査では、高校学科によって傾斜配点が適用される場合があります。該当教科の点数が2倍換算される仕組みで、該当教科が得意な人が有利になります。志望校が傾斜配点を実施している場合は、該当教科をしっかりと対策しましょう。

複数の学科がある高校では、出願した学科とは別の学科を第2志望とすることができる場合があります。万が一、第1志望の学科に落ちてしまっても、第2志望の学科に合格できる場合がありますので、積極的に活用することをおすすめします。志望校では第2志望を受け付けているか確認しておきましょう。

一般選抜では学力検査と学校独自検査の試験結果だけではなく、調査書(内申点)の内容を加味した「総合得点」で合否が決まります。調査書をどの程度重視するかは学校によって異なりますが、基本的には学力検査を重視する学校が多くなっています。志望校では、学力検査と調査書の比率(※取扱比率といいます)がどの程度か事前に確認しておきましょう。

○関連ページ 令和7年度新潟県公立高校 学校・学科ごとの募集人数と選抜方法等(新潟県教育委員会のページにつながります)

調査書とは高校入試の際に中学校が高校へ提出する書類で、いわゆる内申点のことを指します。生徒の成績や学校生活の様子について、いくつかの項目があり、入試の総合得点算出時に使用されます。主な項目については以下の内容をご覧ください。なお、調査書にどのような内容が書かれているのかを受験生が確認することはできません。そのため、調査書の内容は自分で推測する必要があります。学期ごとに配布される通知表の内容を控えておき、推測する際の目安としましょう。

・各教科の学習の記録

学年ごとに各教科の評定が1~5の5段階評価で記載されます。なお、3年時の評定については調査書作成時までの評定が反映されます。この項目は総合得点を計算する際に使用され、9教科の5段階評定を3学年分記載するため、9×5×3=135点満点となります。

・特別活動等の記録

部活動や生徒会活動、学校行事等における実績が記載されます。また、英検等の合格実績についても記載されるため、合格している試験や資格がある場合は調査書を作成する前に学校の先生に伝えましょう。

・総合所見

中学校の先生が直接記入する項目で、生徒の特徴や指導上の留意点等を記入します。生活態度や学校外での活動実績等もここに記入されます。

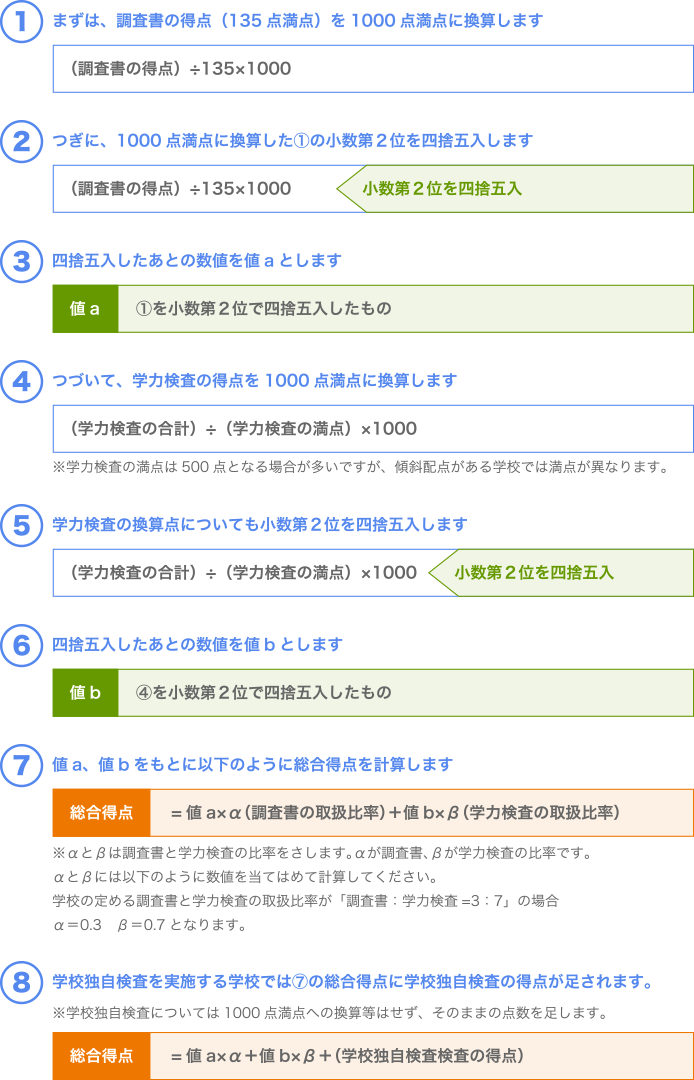

総合得点は以下の点数をもとに計算します。

①調査書(内申点) …… 9教科×5段階評定×3学年=135点満点

②学力検査 ……………… 5教科×100点→合計500点満点(※傾斜配点がある場合は異なります)

③学校独自検査 ………… 各高校で実施内容・満点の設定が異なる。満点は100~500点で設定される。

詳しい計算方法はこのようになっています。

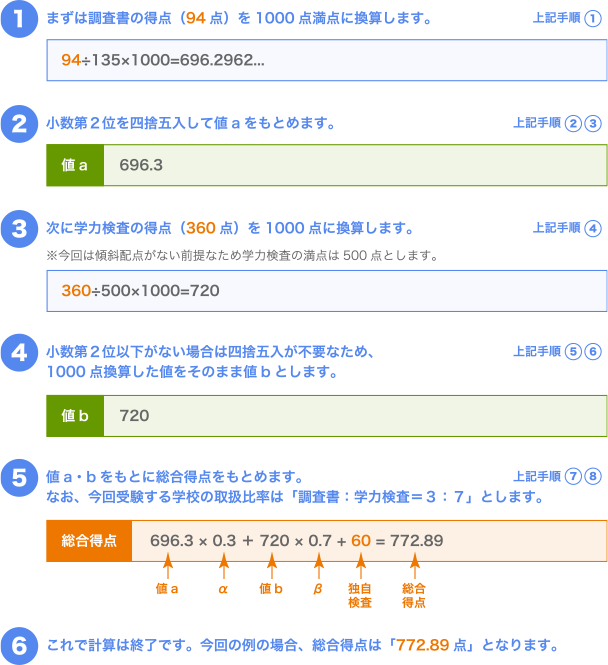

実際に数値をあてはめた計算例を挙げますのでこちらも参考にしてください。

(例)以下の得点の場合を想定して総合得点を計算します。

○調査書の得点94点

○学力検査の得点360点(傾斜配点なし、500点満点中)

○学校独自検査の得点60点(100点満点中)

※受験校の取扱比率は「調査書:学力検査=3:7」とします。

以上が総合得点の計算方法です。新潟県の高校は学力検査を重視する傾向があります。そのため、学力検査で高得点を取った方が有利になります。調査書の得点を意識することは大切ですが、基本となる学力検査をしっかりと対策して本番に臨みましょう。

| 出願 | 令和8年2月16日(月)~2月18日(水) |

|---|---|

| 志願変更 | 令和8年2月24日(火)~2月26日(木) |

| 学力検査 | 令和8年3月4日(水) |

| 学校独自検査 | 令和8年3月5日(木)※実施する学校のみ |

| 学力検査(追検査) | 令和8年3月9日(月) |

| 学校独自検査(追検査) | 令和8年3月10日(火) |

| 合格発表 | 令和8年3月12日(木) |

特色化選抜はいわゆる推薦です。特色化選抜を実施するかどうかは高校・学科ごとに異なりますので、志望校で特色化選抜の実施予定があるか事前に確認しておきましょう。なお、特色化選抜は出願資格が決められており、中学在学中にスポーツ活動や文化活動、科学分野の活動等に秀でた実績があり、中学校長の推薦を得た人のみが出願できます。実績の内容については、高校によって募集している分野や基準が異なります。特色化選抜の受験を希望している場合は、出願可能か早めに中学校の先生と相談しましょう。

※出願のための該当実績は、部活動等の校内活動以外に校外における活動実績も対象となります。

| 出願 | 令和8年1月30日(金)~2月3日(火) |

|---|---|

| 面接等 | 令和8年2月9日(月) |

| 内定通知発表 | 令和8年2月12日(木) |

| 合格発表 | 令和8年3月12日(木) |

特色化選抜や一般選抜が終了した後に実施される試験です。合格者の数が定員に満たない高校・学科で実施され、実施時点で高校に合格していない生徒のみ出願できます。

※平成31年度より私立高校の併願合格者も二次募集を受験できるようになりました。

| 出願 | 令和8年3月16日(月)~3月17日(火) |

|---|---|

| 学力検査等 | 令和8年3月18日(水) |

| 合格発表 | 令和8年3月19日(木) |

ここまでは試験ごとの特徴を記載しました。次は試験の内容を分析していきます。一般選抜で実施される学力検査について教科ごとに注目ポイントと学習ポイントをまとめました。ぜひ活用してください。

・例年の出題傾向から大きな変化はありませんでした。

・大問1の「漢字の読み書き」では、書きは小学校学習漢字を中心に、読みは中学校新出音訓を

中心に出題されました。

・大問2は例年同様、基礎知識を問う問題で、すべて選択問題での出題でした。

近年では出題されていなかった漢文の知識問題が出題されました。

・大問4の「論説文」では、例年同様、内容理解や主題の理解に関する記述問題などが出題されました。

・例年通り、大問数は5問でした。

・大問1・2の基本~標準レベルの問題だけで配点全体の約半数を占める傾向は長く続いています。

・例年同様、関数の利用とグラフに関する問題が出題されました。

近年の傾向である、経過時間との関係を、関数を利用して解く問題が出題されています。

・証明問題は例年2問出題されていましたが、令和6年度から1問のみの出題となり

令和7年度でも1問の出題となりました。

円や三角形、四角形の性質を用いて三角形の合同や相似を証明する問題が多く出題されています。

・リスニングの配点は例年同様30点でした。やや長い英文を聞いて、それについての質問に対する答えを

選択する問題や英語で解答する近年の問題形式が、今年も出題されました。

・近年は、自由英作文が複数題出題される傾向が続いており、令和7年度入試でも

「考えて英語で表現する力」が求められました。

・文法問題の出題数が少ない傾向が続きました。

・近年の入試傾向と同様に、英文量が多く、効率よくスピーディーに解答していく力が求められました。

・例年通り6大問の出題でした。内訳は地理が2大問、歴史が2大問、公民が2大問です。

・大問1では「世界地理」、大問2では「日本地理」が例年出題されます。

統計資料を使った問題が定番問題です。

他には、地図や地形図から距離、方角、経度、緯度、時差などを求める問題

説明記述の問題がよく出題されます。

・大問3では「古代~近世の歴史」、大問4では「近代~現代の歴史」が例年出題されます。

日本の歴史が出題の中心です。

・大問5では例年同様、「日本の経済・政治、国際社会に関する総合問題」が出題されました。

政治や経済のしくみを理解しておくことが重要です。

・大問6では「日本の社会問題」に関する問題が出題されました。

資料をもとにした問題で、知識・思考力・読解力をみる応用問題で構成されています。

・8大問の出題でした。内訳は物理が2大問、化学が2大問、生物が2大問、地学が2大問です。

・物理分野では例年、計算問題がよく出題され、今年もその傾向が見られました。

・化学分野では例年同様、計算問題・実験結果の考察・記述など幅広い内容が出題されました。

・生物分野では「ヒトの血液循環」、「被子植物」から出題されました。

・地学分野では「日本の天気」、「天体の動き」に関する問題が出題されました。

・単語の暗記だけで学習を済ませるのではなく、何かが起きた時、その原因、理由、影響などを理解し

実験内容や物事の変化の一連の流れを押させておくようにしましょう。

・物事の事象について、その理由を記述式で説明する問題が必ず出題されますので

模試や過去問題に多く取り組んで、慣れるようにしましょう。

・理科は物理、化学、生物、地学全てから出題されるので、一つの分野に学習が偏ることなく

まんべんなく全ての分野を学習するようにしましょう。

以下の表は令和5年度から令和7年度までの新潟県高校入試の倍率から一部高校を抜粋したものです。倍率は入試の難易度を大きく左右する重要な要素です。自分の志望校の倍率をしっかりと把握しておきましょう。なお、この他の高校についてはPDFデータをご用意しましたのでそちらをご覧ください。

全高校の倍率はこちら→新潟県公立高校入試倍率一覧表

※PDFデータの画質が悪い場合は、PDFを開いた状態でページを更新してください。

※第2志望のある高校では倍率の見方が特殊になります。

例えば、新潟高校普通科であれば、理数科は不合格になったものの普通科を第2志望としている受験生も選考対象となります。そのため、令和7年度の例で考えた場合、表に記載された新潟高校普通科の倍率は「1.07」ですが、理数科不合格者「87」名を含めた志願者「389」名で計算すると実際の倍率は「1.38」となります。第2志望を考慮したおよその倍率を把握しておくことで、本番の試験でどれくらいの点をとる必要があるかを考える目安になります。

一般選抜で新潟県の高校を受験する場合は、学力検査の対策をすることが志望校合格への近道です。基本は学校の教科書や市販の参考書による勉強ですが、それに加えて模試による対策をおすすめします。模試を受けることで得られる様々なメリットがあるためです。普段の勉強を最大限活かすために、ぜひ模試を活用してください。

実際過去の新潟県統一模試を受験した先輩たちの声をいくつかご紹介します。模試を上手く活用してきた先輩たちの声です。ぜひ参考にしてください!

「校外会場での受検なので,本番の感じで受検できることがよかったです。1か月に1度実施されるので,自分の苦手な部分が見えるので,その後の勉強に役立ちました。入試形式の問題に慣れることができて良かったです。」

(新潟高校理数科合格)

「本番のような緊張感で試験に臨むことができました。同じ高校を志望している人の中での順位や偏差値を知ることができ、統一模試を受けて良かったなと思います」

(新潟高校普通科合格)

「模試を何度も受けた事で、知らない人と試験を受けることから来る緊張感に慣れる事ができた。」

(三条高校普通科合格)

「志望校の中の順位が出たので励みになったし、自信にもつながって統一模試を受けて良かったと思う。」

(新発田高校普通科合格)

「同じ高校を受験する人の中で自分がどれくらいの順位なのかを知ることができ,いい刺激になり,受験勉強に集中して取り組めた。また,どの教科のどの単元が苦手なのか,具体的に知ることができた。」

(長岡高校普通科合格)

「受けて良かったです。(個人で受けていたのでもう少し早めに受けていたらと思いました。) データ数の多さ、設問ごとの正答率など細かくでるので参考になりました。」

(長岡向陵高校普通科合格)

「入試本番のようにテストを受ける事ができて、時間配分も確認する事ができ、良かったです。」

(高田高校普通科合格)

「統一模試では、自分が間違っていた分野や苦手な所がどこかしっかりとわかるし、だいたい1ヶ月に1回のペースで模試があるので、1ヶ月ののびが実感できた。模試を受けていて良かったと思う。」

(高田高校普通科合格)

ここまでお読みいただいた方の中には「高校入試対策に模試が効果的なことは分かったけど、今からだと受けられる回数も少ないし…。」とお考えの方もいると思います。そういった方にむけて、新潟県統一模試は年度内に実施した過去回の販売をしています。過去回を受験すれば、実際に受験したときと同じように成績表の発行もされるのでご安心ください。

(※成績表に記載される他の受験者の成績は模試実施当時のものです。それを踏まえた上で成績表を確認してください。

また、出題範囲が回によって異なるのでしっかりと自分に合った回のものをお選びください。)

以上で新潟県の高校入試についての説明を終ります。このページをお読みいただく方は受験生本人や、保護者様が多いのではないかと思います。

受験生は受験勉強だけでなく、学校行事や部活動等やることが多くて大変です。また、受験が初めてであれば不安なこともたくさんあるでしょう。周囲の方々はできるだけ受験生が不安なく受験勉強に専念できるようサポートをしてあげてください。また、受験生も受験が終わったらサポートしてくれた人たちにしっかりと感謝を伝えましょう。

また、志望校に合格することも大切ですが、合否に関わらず高校入試に本気で取り組んだことは、それ自体が今後の自信につながります。本気で頑張ったことが無駄になることはありません。入試対策として何をすべきかしっかりと考えて、できることからすべてやりましょう。

新潟県統一模試会も模擬試験や問題集等を通じて皆さんにとって有益な情報やサービスをご提供できるよう努力してまいります。高校入試で満足いく結果を得られるよう一緒に頑張りましょう!